Entrevista en el ABC de Sevilla.

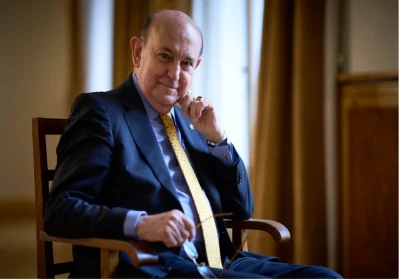

El jurista y filósofo Andrés Ollero Tassara (Sevilla, 1944) es catedrático de Filosofía del Derecho y fue magistrado del Tribunal Constitucional de 2012 hasta 2021. Durante diecisiete años fue diputado del Partido Popular y el que mayor control ejerció sobre Jacinto Pellón y las cuentas y gestión de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. ABC publicará a partir del lunes 3 de noviembre sus reflexiones en documento titulado «Los dineros perdidos de la Expo92».

-¿Qué le ha llevado a escribir sobre la Expo92, treinta y tres años después de su celebración?

-Llevo algún tiempo recogiendo recuerdos de mi variada trayectoria anterior, con especial referencia al Diario de Sesiones del Congreso. La legislatura de 1993 a 1996, durante la que se desarrollaron de modo especial los debates sobre las cuentas de la Expo-92 y su contexto, me ha llamado de modo especial la atención, por sus paralelismos con la actual: sensación de fin de ciclo, primeros brotes de corrupción en la reciente democracia, recurso a supuestas razones de Estado para eludir las normas legales y aparente colonización de instituciones, especialmente -en aquellos años- del Tribunal de Cuentas.

–Pedro Sánchez ha colocado al frente de la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) al exgerente del PSOE y a otros parlamentarios o cargos políticos sin experiencia empresarial al frente de Correos o Paradores. También colocó como presidente del CIS a un diputado e histórico dirigente de su partido. ¿Felipe González llegó a tanto en sus últimos años de mandato?

-Los gobiernos de González no admiten comparación con el actual, por curriculum previo y porque no se vieron obligados a bailar al imprevisible son que ahora se estila, negando un día lo dicho no hace tanto para secundar al que mueve la batuta.

-¿Cuál es la mayor aportación, a su juicio, de este documento que ha escrito sobre los dineros perdidos de la Expo que ABC va a publicar a partir de este lunes?

Recuerdo la conocida frase de Santayana, que tuve ocasión de leer -hace más de cincuenta años- en mi visita al campo de concentración de Dachau, en Alemania: «quien olvida la historia se condena a repetirla». Me temo que muchos hechos actuales tienen sus raíces en los de aquellos años; sobre todo, el desparpajo y la opacidad en el manejo de los fondos públicos. Mi condición de andaluz y sevillano me llevó a seguir de cerca todo lo relativo a la Expo, antes incluso de que en 1991 el presidente Aznar me llamara en plena navidad a mi casa, para que me ocupara de modo especial del control parlamentario de su desarrollo.

-La Expo oficialmente declaró beneficios, pero en realidad hubo pérdidas de más de 100.000 millones de las antiguas pesetas, según se recoge en el documento que va a publicar ABC a partir del lunes. ¿A qué las atribuye?

-A la sustitución del profesor Olivencia, por su celo en el control de las cuentas, pretextando una presunta ineficacia en la puesta en marcha. La falta de transparencia se inició con la supresión de la auditoría interna por él establecida. Por otra parte, la reacción a la hora de enmascarar las circunstancias en que se produjo el incendio del Pabellón de los Descubrimientos, constituyó ya un anticipo de lo que se convertiría en un sistema de gestión. No digamos nada del posterior entorpecimiento sistemático de todo intento de control parlamentario de su gestión.

-¿Son pérdidas similares a las que arrojaron los Juegos Olímpicos de Barcelona celebradas ese mismo año de 1992?

No tengo ni idea, porque ni mi preocupación por lo andaluz, ni las responsabilidades encomendadas por mi grupo parlamentario me llevaron a ocuparme del asunto.

-La Expo92 fue un hito para Sevilla y supuso una gran modernización de las infraestructuras de la ciudad, aparte de un gran éxito de asistencia al recinto. ¿En qué considera que se podían haber hecho mejor las cosas o qué es lo que no debió hacerse?

Recuerdo una visita previa, acompañando a parlamentarios alemanes, que preparaban algo parecido en su país. Les extrañaba que no estuviera ya previsto el futuro destino de la espectacular inversión en pabellones que se estaba llevando a cabo; lo consideraban impensable en Alemania. Pienso que se pudo mejorar ese planteamiento. Pese a estar domiciliado -por razones universitarias y políticas- en Granada, no perdí como sevillano ocasión de disfrutarla. Tuvo sin duda una impronta muy sevillana. Quizá la propia Expo cambió también -AVE y puentes aparte- cosas de Sevilla. Puede que me equivoque, pero cuando -en las mañanas de Semana Santa- veo las hileras de visitantes a los templos, tiendo a recordar que en mi niñez se entraba a ellos en masa, como para ir a misa, y que fue la Expo la que animó a los sevillanos a hacer colas.

-Tuvo oportunidad de conocer tanto a Manuel Olivencia, el primer comisario de la Expo nombrado por Felipe González, como a Jacinto Pellón, su director ejecutivo. ¿Cómo los definiría y cómo recuerda a ambos, ya fallecidos?

Fui en la facultad alumno de Olivencia y me beneficié de su saber jurídico. Tuve luego la oportunidad de dialogar con él en el Congreso, en los preparativos de la reforma concursal. Olivencia era un señor y así se comportó en los albores de la Expo. Pellón se consideraba imprescindible e intentó hacer una Expo de Sevilla sin Sevilla. Para él, la eficacia y el derecho eran incompatibles; el respeto a las formas le molestaba y huía de los medios de comunicación, salvo alguna oportunidad de propaganda.

–Se convirtió en el azote parlamentario de Pellón. ¿Qué recuerdos tiene de esas sesiones de control y de la actitud de este ingeniero cántabro?

Su actitud huidiza y ajena a toda colaboración lo hacía inevitable. Los demás grupos parlamentarios se fueron ocupando de la Expo cuando el asunto de las cuentas comenzó a cobrar aires de escándalo. Los catalanes de Convergencia apoyaron una proposición no de ley, que pusimos al final en marcha. Los andalucistas plantearon alguna que otra iniciativa e Izquierda Unida se limitó tardíamente a proponer una comisión de investigación, cuando estaba ya todo aclarado.

-Supongo que, pese a las diferencias, el clima de esas sesiones no tenía mucho que ver con el clima actual de crispación y con las formas de muchos de nuestros parlamentarios actuales.

En efecto era otro estilo. Mi diálogo con el ministro de la Presidencia, Virgilio Zapatero, era el lógico entre dos colegas de asignatura. En aquella época reinaba la cortesía parlamentaria. En un reciente encuentro con jóvenes universitarios, en Córdoba, les comenté: vocaciones políticas cuantas más mejor, pero antes es preciso haber hecho algo de provecho. La querencia a la llamada efebocracia, que siembra las cámaras de parlamentarios que no saben a dónde irán luego, es un cáncer. Recuerdo que en mi primera legislatura Rodríguez Zapatero era el diputado más joven. Coincidimos durante cinco, antes de que él se convirtiera en presidente del gobierno. No recuerdo ninguna intervención parlamentaria suya digna de mención, salvo aquello que de que le interesaba sembrar tensión, y en eso estamos.

–Para muchos españoles ser diputado es darle a un botón, el del sí o el del no, que te marca el portavoz del grupo. ¿Esto ha sido siempre así?

Si he dedicado tiempo a redactar páginas sobre la Expo es porque siempre tuve la sensación de que esa era la opinión generalizada, como lo es que a los magistrados del Constitucional los llaman cada semana del partido por teléfono para explicarles lo que tienen que hacer. He sufrido ambas caricaturas. Por eso, he intentado explicar para qué puede servir un diputado, si se lo propone; estaba en deuda con los muchos que me enseñaron con su ejemplo a serlo.

-Su nombre llegó a figurar en una edición del Trivial como el diputado que más se preocupó por sacar a la luz las cuentas reales de la Expo92 de Sevilla. ¿Cómo recuerda aquello?

-Como una condecoración. La verdad es que no se me había pasado por la cabeza, aparte de que no tenía mucho tiempo para jugar.

–Ha sido también magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Cómo era el trabajo de este órgano en esa época?

Yo lo fui nueve años después de haber abandonado por voluntad propia el Congreso. En los años de diputado no podía dar clases, pero sí organizaba seminarios sobre jurisprudencia constitucional, a los que aportaban alumnos mis colegas de derecho procesal. De ellos salió más de un libro. También sigo haciéndolos ahora, en el Instituto de España. Desde que surgió la Constitución toda mi tarea académica ha girado en torno a ella.

-Solo recibí una llamada del PP para informarme de que compartían el veto de Rubalcaba a que fuera su presidente, aunque me tocaba. Por lo demás, las decenas de votos discrepantes de sentencias consideradas conservadoras -casi tantas como las destinadas a otras presuntamente progresistas- me ahorran explicaciones.

-¿Cómo valora ahora la situación de este Tribunal, que ha enmendado la plana al Tribunal Supremo en la sentencia de los ERE y ha convalidado la amnistía a los condenados por ese mismo tribunal por el referéndum ilegal de independencia de Cataluña?

Algo he escrito ya sobre el particular, un tanto sorprendido. La frontera entre interpretación y mutación constitucional puede ser muy sutil. No faltará alguno que piense que la Constitución, más que la suprema fuente de derecho, es un arbolito. Yo me conformaría con que el olmo no acabe dando peras. Espero con interés qué opina al respecto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque se limitará a su posible incidencia en la normativa que le compete.

-¿Qué quiere decir exactamente con lo de arbolito?

Yo había ironizado mucho con lo que calificaba de hidráulica jurídica: las fuentes del derecho, sus lagunas; todo muy húmedo. De ahí mi sorpresa cuando hubo un giro hacia la sequedad forestal, en sentencias como las del matrimonio homosexual -una clara mutación constitucional, porque texto sigue hablando del hombre y la mujer- o la de eutanasia. Todas ellas se apoyan en una sentencia canadiense de hace años, como si España y Canadá fueran hermanos siameses. Hasta el propio portavoz socialista -Jáuregui- admitió en mi comparecencia ante la Comisión de Nombramientos, que habría que cambiar «el hombre y la mujer» por «todos»; pero ahora -a la sombra del arbolito- la Constitución se cambia por las bravas.

-¿Tiene la sensación de que el nivel político ha bajado respecto a su época? Me refiero a la formación de muchos altos cargos, incluso ministros actuales, comparándolos con los de hace 20 ó 30 años.

-Veo, en los telediarios, actitudes de vergüenza ajena y lo peor es que los protagonistas parecen considerarlo un mérito. Yo tuve como maestros a muchos de los protagonistas del consenso de la Transición, que ahora tantos -de todos colores- echan a diario en falta. Coincidí también con bastantes de los que era fácil imaginar que, por ocupar escaño perdían dinero. Ahora parecen predominar las historias sobrecogedoras.

-¿Podría haber imaginado, cuando era diputado, que se prolongara una legislatura durante más de dos años sin Presupuestos Generales del Estado e incluso, como ahora, con un Gobierno que se ha quedado en minoría parlamentaria?

A lo largo de más de diecisiete años, he tenido la fortuna de no vivir experiencias similares. Cuando no se cumplen las reglas de juego, a quien no se respeta es al público; que -imagino- acabará dándose por aludido. Verse obligado a gobernar en minoría es una invitación al consenso por parte de los electores. Sustituirla por una polarización, despertando guerracivilismos hace ya largo tiempo superados, se comenta por sí solo.

-¿Qué explicación encuentra a que se mantenga esta situación y no se convoquen elecciones como hizo Felipe González cuando perdió el apoyo parlamentario de la antigua CIU?

Mi capacidad de imaginación no llega a tal nivel explicativo. No deja de resultar notable que protagonistas políticos, en su día no poco vilipendiados, aparezcan hoy como modelos saludables. Todo un síntoma…

¿A quiénes se refiere?

Felipe González, pieza clave del consenso, o Alfonso Guerra, que colaboró en él, olvidando aquello de que a España no la conocería ni la madre que la parió. Sus herederos son hoy Nicolás Redondo, Virgilio Zapatero, Jordi Sevilla o tantos otros.